技能実習(1号・2号・3号)

技能実習制度とは

- 技能実習制度は、開発途上国・地域等へ日本の技能・技術・知識等の移転を通じて当該地域の経済・発展に寄与する「人づくり」を目指す国際協力です。

- 外国人が「技能実習」の在留資格で日本に滞在し定められた期間、実習実施者と雇用契約を結び報酬を受けながら実習を行う制度で出身国において習得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ技能等の習得は技能実習計画に基づいて行われます。

外国人雇用・技能実習制度に関わる主な用語説明

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 在留管理制度 | 我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として適正な在留の確保に資するため法務大臣が、その在留状況を継続的に把握する制度です。2012年(平成24年)7月9日に導入され入管庁が在留カードや特別永住者証明書を交付し、市区町村が住民基本台帳により管理します。 |

| 出入国在留管理庁 | 日本に於ける出入国管理、在留管理(中長期在留者及び特別永住者)、外国人材の受け入れ、難民認定などの外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の外局です。略称:入管庁 |

| 外国人技能実習機構 (OTIT) |

外国人の技能・技術又は知識の習得に関し、技能実習の適正な実施及び実習生の保護を図り国際協力の推進を目的として2017年に設立した組織です。 技能実習計画、監理団体の許可、実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査を主業務とする認定許可機関です。 |

| 監理団体 | 技能実習生を受け入れその活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利の団体で多くは各種共同組合、中小企業団体、商工会議所です。 業務は受け入れから監理まで受け入れ企業に代わって行うとともに技能実習生が企業で適切な業務しているか監理、指導を行い三ヶ月に一回入管局へ報告をします。 |

| 送り出し機関 | 各国政府より認定された団体で技能実習生を送り出す業務を担います。 主な業務は実習生の募集、選考、日本語事前教育、日本文化、生活習慣の教育を行います。 |

| 実習実施機関 | 技能実習生に対し実際に技能などを習得させる企業様です。 技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに生活指導員を配置して生活管理にも配慮して円滑に技能実習が行われることを求められます。 |

| 技能実習計画 | 外国人に日本で技能実習を行わせようとする場合は予め技能実習生毎に技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構による認定を受ける必要があります。 この技能実習計画の認定を受けなければ外国人技能実習生に技能実習を受けさせることは出来ません。監理団体の指導を得て作成する技能実習計画は認定基準に適合して必要があります。 |

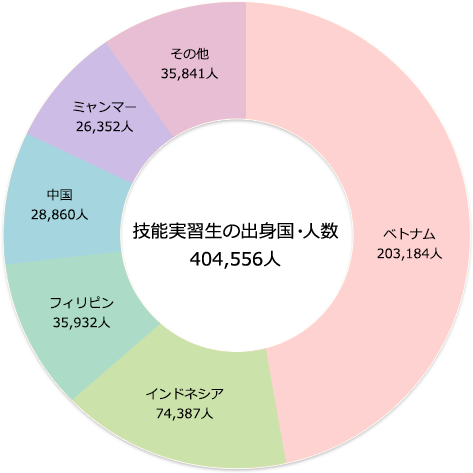

技能実習生の出身国・人数

令和6年6月末で3,588,956人の外国人が日本に在留し、内425,714人が技能実習生です。

技能実習生派遣の取り決めはベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドネシア、ネパール、東ティモールの16ヵ国と合意しており、出身国別の在留者数は以下の通りです。※中国とは二国間取決めを締結していません。

(出典:令和6年10月18日 出入国在留管理庁)

技能実習制度の方式

次の2方式がありますが、大多数は監理団体を介した団体管理型技能実習です。

-

企業単独型技能実習(イ)

日本の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受入れて技能実習を実施する方式。

技能実習生全体の1.7% -

団体管理型技能実習(ロ)

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、会員企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式。

技能実習生全体の98.3%

技能実習生の企業配属までのおおまかな流れ(団体管理型)

-

技能実習生受入れを依頼する監理団体の選定(企業)

-

監理団体による技能実習生の労働条件・職種等の事前審査

-

技能実習生受入れの決定(企業)

-

送出し機関による技能実習生候補者の募集(監理団体より依頼)

-

技能実習生選考会(現地面接会等)の実施(企業+監理団体)

-

技能実習生と受入れ企業との雇用契約実施

STEP 08

外国人 技能実習機構への技能

実習計画認定申請

審査期間2週間~1か月

STEP 09

出入国在留管理局へ在留資格

認定申請書交付申請

審査期間2週間~1か月

STEP 10

在外公館 へ査証(VISA)申請

審査期間 約2週間

STEP 07

送出し機関による入国前講習

(日本語教育・日本での生活一般知識など)

1月以上の期間 かつ160時間以上

STEP 11 日本入国(入国審査・在留カード付与)

STEP 12 監理団体による入国後講習(2か月間の講習日本語・ 基礎知識等)雇用関係なし

STEP 13 企業配属(受入れ企業において技能実習)雇用契約

- 技能実習の区分

- 技能実習1号(1年目)講習(座学)2か月、実習10 か月→在留資格変更または取得

- 技能実習2号(2 年目、3年目)実習(1か月以上一旦帰国)→在留資格変更または取得

- 技能実習3号(4 年目、5 年目)実習(帰国)

- 監理団体の区分(監理できる技能実習)

- 一般監理事業:技能実習1号、2号、3号 許可5年又は7年(優良な監理団体)

- 特定監理事業:技能実習1号、2号 許可3年又は5年

監理団体の業務

監理団体は企業実習生のために以下の主たる業務を行います。

- 企業よりの申込受付後、現地送出し機関へ求人の通知

- 送出し機関による候補者の募集/選抜後、現地面接/雇用契約締結への立会い

- 技能実習計画の作成指導、在留資格認定申請支援

- 外国人技能実習機構への技能実習計画申請や入国管理局への在留資格認定申請等

- 第1号技能実習生に対する入国後講習の実施

- 実習実施者(企業)に対する定期監査

技能実習実施状況の月1回実地確認

3ヶ月に1回以上の定期監査

技能実習責任者及び指導員から報告を受けること

在籍技能実習生の1/4以上との面談

実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認 - 技能実習生の相談対応、帰国までの支援

技能実習生の在留可能期間と職種・作業の数

出典:厚生労働省公式ホームページ「外国人技能実習制度について」

<基礎資料>技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和7年3月7日時点 91職種168作業)

| 在留可能期間 | 職種・作業の数 | |

|---|---|---|

| 技能実習1号(技能等の習得) | 1年 | 審査基準資料や職種の一覧はありません |

| 技能実習2号(技能等に習熟) | 2年 | 91職種168作業 |

| 技能実習3号(技能等に熟達) | 2年 | 82職種148作業 |

企業毎の雇用可能な人員数も定められています。

基本人数枠

| 実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |

|---|---|

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |

| 201人~300人 | 15人 |

| 101人~200人 | 10人 |

| 51人~100人 | 6人 |

| 41人~50人 | 5人 |

| 31人~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。

※ 法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官 「外国人技能実習制度について」より

人数枠(団体監理型)

| 通常の者 | 優良基準適合者 | |||

|---|---|---|---|---|

| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |

| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |

人数枠(企業単独型)

| 企業 | 通常の者 | 優良基準適合者 | |||

|---|---|---|---|---|---|

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 |

第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |

| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |

| 上記以外の企業 | 常勤職員総数 の20分の1 |

常勤職員総数 の10分の1 |

常勤職員総数 の10分の1 |

常勤職員総数 の5分の1 |

常勤職員総数 の10分の3 |

- 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。

(1号技能実習生:常勤職員の総数、2号技能実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号技能実習生:常勤職員数の総数の3倍) - 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。

- やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した技能実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。

実習実施者が雇用に際し準備する項目(受入体制の整備)

-

技能実習責任者、技能実習指導員(技能等の5年以上の経験者)、生活指導員の選任

技能実習計画認定申請時に各1名以上選任が必要とされています。 -

実習計画を作成し技能実習機構へ、在留資格認定申請を出入国管理庁へ提出

-

配属後社会保険、雇用保険等加入手続き

-

宿舎の提供準備

1人当たり4.5M2(約3畳)以上で家賃(共益費込)は2万円以下が目安です。

借り上げの場合、契約名義は実習実施者です。 -

家電品・什器・寝具・生活用品・備品の供与準備

-

入国後8~10ヶ月経過後、技能実習2号への移行申請手続き及び技能検定支援

技能実習生雇用に係る主な費用項目

-

初期の費用

監理団体入会金・面接出張費用・出身国での講習費用・渡航費・実習生総合保険料 -

入国直後の費用

講習費・講習手当・健康診断費用 -

実習開始後の費用

給与/賞与(日本人同職種と同額、或いはそれ以上と定められています)・監理費及び監査指導費・送出し機関管理費・監理団体が個別に指定する費用

技能実習生雇用に就いては上記の通り各段階で企業の費用負担が発生します。

これ等は日本人雇用の場合には発生しない費用です。

監理団体により各費用額に差異がありますので契約する監理団体に直接お問い合わせお願いします。

労働関係法令、社会保険について

日本での就労は国籍を問わず日本人と同様の以下法令の適用を受けます。

一方、健康保険、労災保険、厚生年金保険等の社会保険も日本人と同様に適用となり、企業の負担額(率)も同様です。